こんにちは! ヨス(プロフィールはこちら)です。

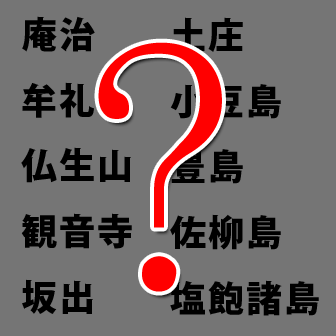

わたしは香川県生まれ、香川県育ちなので、日常では方言である讃岐弁(香川弁)を使います。

ときどき「讃岐弁は汚い」のように言われますが、そこまで汚くはありません(……と思います)。

では今回は「讃岐弁」に焦点を当て、讃岐弁の一覧を紹介します。さらには、わたしが「共通語」だと勘違いしていた言葉も紹介しますね。

1976年生まれのわたしが使っていた方言なので、若い人は使わないものが多いはずです。

目次

讃岐弁一覧(随時追加)

では、讃岐弁の一覧でまとめます。思い浮かんだら随時追加しますね。

讃岐弁と言っていますが、わたしの育った中讃地域の方言が多めです。香川以外でも使われているものもあります。

名詞

| 意味 | |

|---|---|

| あげもん | 天ぷら |

| うったて | 習字の書きはじめ |

| おとっちゃま | 臆病者 |

| おまはん | あなた、お前さん |

| かいこと | 交換 |

| がぶろ | 髪がボサボサの人 |

| こんこ | 漬物 |

| くやく | 文句 |

| じびしこ | (※だれか教えてください。亡くなった祖母がなにかの雑草をこう呼んでいました) |

| だれかしゃん | だれか |

| トマコ | イタチ |

| へんば | 不公平 |

| ほうぼう | あちこち |

| ぴっぴ(赤ちゃん語) | うどん |

| ぶに | 分(ぶん)、運 |

| べこ | ビリ(最後の人) |

| ほっこ | あほ、ばか |

| まっつい(まっつくつい) | うりふたつ |

| めぼつ | ものもらい |

| やりないこ | やり直し |

| わるそ | いたずら、悪いことをする子ども |

形容詞

| 意味 | |

|---|---|

| えらい | しんどい、苦しい |

| おとろしい | おそろしい |

| おもっしょい | おもしろい |

| けっこい | 美しい、きれいな |

| こそばい | くすぐったい |

| こわい | 固い |

| こんまい | 小さい |

| すい | 酸っぱい |

| はがい | 腹が立つ |

| はじかい | 喉がかゆい、喉がイガイガする |

| ふがわるい | みっともない |

| へらこい | ずるい |

| むつごい | あと味が悪い、くどい |

| めんどい | 難しい |

| やぎろしい | うるさい |

| やりこい | 柔らかい |

形容動詞

| 意味 | |

|---|---|

| うまげな | 立派な、いい感じである、かっこいい |

| うれしげな | 生意気な |

| がいな | 強そうな、性格が荒ぶった |

| ぎょうさんげな | おおげさな |

| ごじゃ/ごじゃはげ | めちゃくちゃな、でたらめな |

| ざまくげな/ざまっけな | 汚らしい、 |

| さら(例:この本、さらやな) | 新品の |

| しょうたれげな | だらしない |

| ぞろな/ぞろげな | だらしない、整理ができていない |

| たぎな/たいぎな | めんどうくさい |

| にんぎゃかな | にぎやかな |

| ほっこげな | バカバカしい |

| りくつげな | えらそうな |

| わやな(例:あんたの部屋、わややな) | めちゃくちゃな |

動詞

| 意味 | |

|---|---|

| あずる | 手こずる、困る |

| いがむ | 歪む |

| いごく | 動く |

| いぬ | 帰る |

| いらう | 触る、いじる |

| えぞる | なぞる |

| おらぶ | 叫ぶ、怒鳴る |

| おっかれる/おんかれる | 怒られる |

| (〜を)かく | 〜を運ぶ |

| (〜を)かやす | 〜をひっくり返す |

| くっつぉぐ | くつろぐ |

| こらえる(例:そんなこと言うとったら、こらえんぞ) | 許す |

| こらっしゃげる/くらっしゃげる | 懲らしめる |

| さえあがる/さいあがる | 調子に乗る |

| さらえる(例:全部さらえとって) | 平らげる |

| しける | しらける |

| せらう | ねたむ |

| せる(例:あの店せっとるわ) | 混んでいる |

| 立てる | (自分が)立つ |

| たる(例:この遊びたったわ) | 飽きる |

| (〜を)てがう(例:赤ちゃんをてがう) | あやす、めんどうを見る |

| じゅじゅむ | (インクなどが)にじむ |

| (〜を)ちみきる | つねる |

| どくれる | すねる |

| ねぶる | 舐める |

| のく | どく |

| (〜を)はりまわす | 〜をシバく |

| ぶる(例:雨がぶっりょる) | 漏れる |

| (〜を)へねしる | 〜をつねる |

| (〜を)放る | 〜を捨てる |

| まう(扇風機がまいよるな) | 回る |

| まがる | 邪魔になる |

| まける | こぼれる、(毒のある植物などで)手がかぶれる |

| 満る(例:今日の海は満っとるな) | 満ちる |

| (〜を)めぐ | 〜を壊す |

| めげる | 壊れる |

| やむ(例:海苔がやんどる) | 湿気る |

| よもよもする | のろのろする |

副詞

| 意味 | |

|---|---|

| いかさま | とても |

| ちょっきし | ちょうどぴったり |

| ちょっとこば | 少し |

| なんとて | とにかく |

| まんで(まんでがん) | 全部 |

| よっけ | たくさん |

フレーズ

| 意味 | |

|---|---|

| あじが悪い | 気持ち悪い |

| いかん(関西弁の「あかん」) | だめ |

| いた(例:このパンいた) | 〜をください |

| うちんく | わが家、私の家 |

| おごっつぉ | ごちそうさま |

| おなかがおきる | おなかがいっぱいになる |

| かまん | いいよ |

| 〜きん/〜けん(例:暑いきん、日陰に行こうで) | 〜だから |

| 〜しもって(例:歩きもってスマホ触ったらいかん) | 〜しながら |

| しよい(例:だいぶ涼しくなってきたきん、しよいな) | 過ごしやすい |

| しゃんしゃんしまい | 早くしろ |

| じょんならん | どうしようもない |

| そななん(例:そななん知らんわ) | そんなこと |

| だれっちゃおらん | だれもいない |

| つか(例:このトマトつか) | 〜をください |

| 手袋を履く | 手袋をはめる |

| どればも〜ない | ほとんど〜ない |

| なんちゃ〜ない | なにも〜ない |

| なんがでっきょん? | 最近、調子はどう? |

| なんしんじゃろかで | (ほめられたときに謙遜して)いや、そんなことないですよ |

| ほんだら | じゃあ |

| 〜まい(例:食べまい) | 〜しなさい |

| 目が薄い | 目が悪い |

| 目がかたい | 目が冴えている |

| 〜やかし(例:私やかし) | 〜なんて |

| わがれんしまい | 自分でしろ |

文法

讃岐弁には文法にも特徴があって、「〜している」という言葉を2つの意味で分けています。

詳しくは「〜しよる・〜しとるの違い」をご覧ください。

「共通語(標準語)」だと思っていた讃岐弁

わたしは、日常生活で讃岐弁を使っています。

18歳で大阪に行ったときにこんな経験をしました。

共通語だと思って、その言葉を使ったら方言だった!!

まずは、香川県民のわたしが実際に標準語だと思って使ったことのある讃岐弁を10個紹介します。

【讃岐弁】お腹がおきる

まず紹介する讃岐弁は「お腹がおきる」です。

意味

お腹がいっぱいになる

これが香川県だけの方言だなんて、大阪に行ってはじめて知りました。

友達とレストランに行って、「ああ~! お腹起きたわー!」と言うと、当然ながら「なにそれ?」という反応に。

「お腹が起きる」ってなんか妖怪みたいやな(笑)。

「お腹がおきる」を実際に漢字で書いたことないのですが、たぶん「お腹が起きる」でしょうね。

ほとんどの香川県民はこれを共通語だと思っているはず!?

【讃岐弁】ほっこ

続いて、わたしが子どものころ頻繁に使っていた言葉「ほっこ」です。

意味

アホ、バカ

そう!「ほっこ」は「アホ」とか「バカ」と同じく罵倒する言葉です。

強めて「くそほっこ」もよく使っていました。

関西では「アホ」、関東では「バカ」がよく使われるようですが、わたしが子どものころは「ほっこ」をよく使ってました。

【讃岐弁】なんちゃ~ない

そして、「なんちゃ〜ない」という表現。これは今でもよく使っています。

意味

ぜんぜん~ない

たとえば、こんなふうに使いますね。

このお店、品ぞろえ悪すぎや。なんちゃないなー

20代のとき大阪の友達に「このマンガなんちゃおもしろくない」と言ったところ「え? 今『んちゃ』って言うた? アラレちゃん?」とツッコまれました。

ちなみに「なんちゃおもっしょないわ(ぜんぜん面白くない)」が本来の讃岐弁での表現です。

【讃岐弁】むつごい

そして、「むつごい」という讃岐弁です。

意味

後味が悪い、くどい

和菓子をお茶なしで食べた後なんかに、「むつごいわー」のように使います。

くどい顔の人に「あの人むつごい顔しとる」と使うこともありますよ。

【讃岐弁】ちみきる

そして、「ちみきる」という讃岐弁。なかなかパンチがある音ではないでしょうか。

意味

(腕などを)つねる

「ちみきる」は、完全に共通語だと思っていました。

わたしは「つねられた」と言われても、なんか物足りません。

やっぱり「ちみきられた」と言われないと、「わ! 痛そうっ」って思えないんですよねー。

わたしにとって「つねる」は本やテレビの中でしか聞いたことのない言葉だからです。

この「ちみきる」って痛そうな音声じゃないですか(笑)? 個人的には気に入っています。

【讃岐弁】はじかい

「はじかい」という讃岐弁です。

意味

のどがかゆい、のどがイガイガする

わたしの経験では「喉がはじかい」以外、使いません。

蚊に刺されたときは「かゆい」って言いますし。

のどを取り出してボリボリとかきたいレベルのときに、わたしは「のどがはじかい」を使わないとどうしてもしっくりきません。

わたしの中では「のどがかゆい」とか「イガイガする」なんて言葉では言い表せないんですよ!

なので、この「はじかい」に対応する共通語はない気がしますね(笑)。

【讃岐弁】手袋を履く

そして「手袋を履く」という表現もあります。

たぶん、説明をしなくても通じると思いますが、手袋をはめることです。

意味

手袋をはめる

伝わるとは思いますが、こんなふうに思われるかもしれませんね。

この人の手は手に見えるけど、前足なんやな……。

この表現は、北海道でも使うという話も聞いたことがあります。

でもなんで香川と北海道だけ? もしかするとほかの地域でも使うのかもしれませんね。

【讃岐弁】立てる

お次は「立てる」です。

「え? 普通の言葉では?」と思われるかもしれません。ところが違うのです。

香川県で使われる「立てる」は、なんと自動詞で「立つ」とまったく同じ意味です。

意味

立つ(立ち上がる)

たとえば、香川県の学校ではこんなやりとりが普通にあります。

先生、立てってもいいですか?

今は立てらないでください!

活用で言うと、「立てらない」「立てりなさい」「立てる」「立てれ!」「立てろう」です。表にしてみますね。

| 【讃岐弁】 自動詞 「立てる」 | ここで立てらないでください。 |

|---|---|

| 皆さん、立てりましょう! | |

| ここで立てるのだ。 | |

| こんな場所では立てれないよ。 | |

| みんな立てろう! | |

| 【共通語】 他動詞 「立てる」 | 棒を立てないでください。 |

| 棒を立てましょう! | |

| ここに棒を立てるのだ。 | |

| こんな場所に立てられないよ。 | |

| ここに棒を立てよう | |

| 【共通語】 自動詞 「立つ」 | ここで立たないでください。 |

| 皆さん、立ちましょう! | |

| ここで立つのだ。 | |

| こんな場所では立てないよ。 | |

| みんな立とう! |

ほら、共通語の「立てる」と活用が違うのです。

え? わかりにくい?

とにかく、普通の共通語で使う「立てる」は他動詞としか使えないのに、讃岐弁では自動詞としても使われるというわけです。

これは本当に99%の香川県民が気づいていない気がします。

その理由に香川県の公共機関などの注意書きでも「ここでは立てらないでください」と普通に使われていますよ。

県外の人が香川に来た際には注意して見てみてください!

【讃岐弁】はがい

そして、「はがい」という讃岐弁があります。

意味

腹が立つ

「腹が立つ」「ムカつく」ことを「はがい」と言います。

たぶん「歯がゆい」から来ているんだと思いますよ!

アタマに来て、興奮して「はがー!!」って言うふうによく使いますが、客観的に聞くと、音声的にかなり滑稽ですね。

でも本気で腹が立っている時に言いますので「ガハハ!!」と大笑いしてはいけません。

【讃岐弁】じゅじゅむ

そして「じゅじゅむ」という表現です。

意味

にじむ

これはすごく使用頻度が低いのですが「にじむ」という意味です。

たとえば「わ! インクがじゅじゅんできた!」という感じで使います。

でも「じゅ」っていう音声が「ジュワー」っと染みわたる雰囲気が醸しだされていていい感じじゃないですか?

まとめ

それにしても、なんで方言が出てしまうと恥ずかしいって思ってしまうんでしょうね。

よくよく考えると別に恥ずかしくないのに。

方言に関してはいろいろとおもしろい書籍があるので、見てみてください。